Einführung

Saarländisch – das gibt ’s gar nicht! Das Saarland ist nämlich

zweigeteilt – sprachlich jedenfalls!

Im Nord-Westen spricht man moselfränkisch. Ein Dialekt, der in der

Südeifel eher verstanden wird als im südöstlichen Saarland. Dort spricht

man rheinfränkisch, was wiederum mit dem Pfälzischen und dem

(Süd-)Hessischen mehr verwandt ist als mit dem Moselfränkischen.

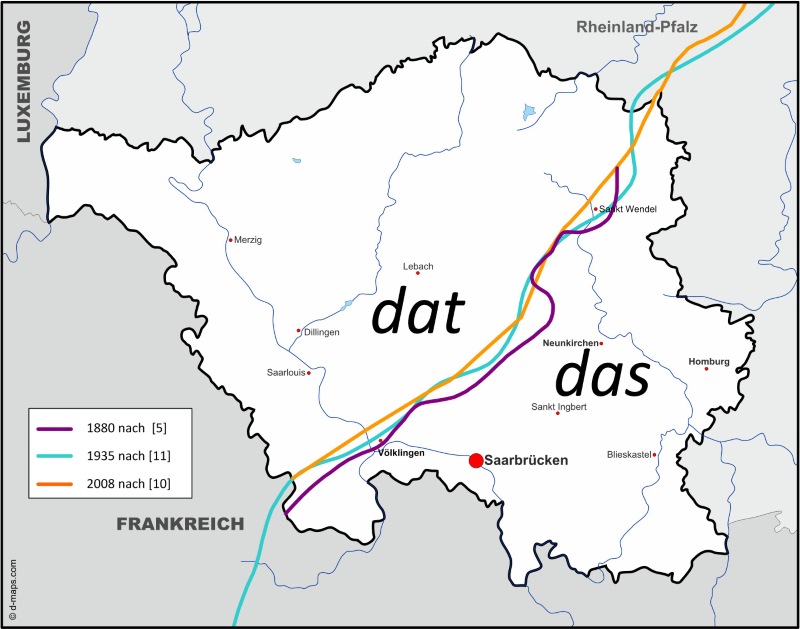

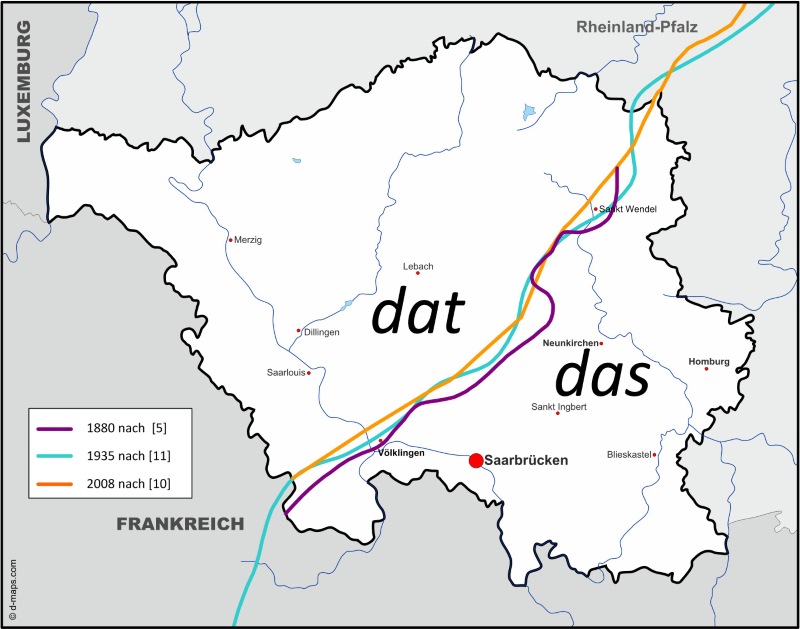

Früher war die Sprachgrenze sehr scharf. Noch heute spricht man in

Völklingen rheinfränkisch, wenige Kilometer weiter westlich in Bous

moselfränkisch. Die Grenzen verwischen jedoch zunehmend. Außerdem hat über

die Jahrzehnte eine Ausweitung des rheinfränkischen Dialekts in Richtung

Nordwesten stattgefunden, s.a. [5].

Im Allgemeinen wird die Sprachgrenze zwischen dem Rhein- und dem

Moselfränkischen anhand der das-dat-Linie dargestellt:

Quelle und Urheberrecht der Basiskarte: D-Maps.com, URL:

https://d-maps.com/carte.php?num_car=6416&lang=de

Weitere Informationen zum „saarländischen" Dialekt:

- hier

im Artikel Mundarten im Saarland von Georg Fox auf den

Internet-Seiten der Tourist-Information Sankt Wendeler Land

- hier

auf Rainer Freyers (✝2021) hervorragenden Saar-Nostalgie-Seiten.

Zusätzlich zur Einordnung rhein-/moselfränkisch gibt es regionale

Unterschiede: In der Kernstadt Saarbrücken heißt es „Schtroßebahn“,

5 km weiter in Dudweiler „Schtroßebohn“. (In Dudweiler kann man

auch "De

Monn mit da long Stong" bewundern – aber das nur nebenbei.)

Zudem sind in Saarbrücken bei bestimmte Wörtern Abweichungen zu

verzeichnen. Südlich eines Bogens von Alt-Saarbrücken bis Gersheim im

Bliesgau wird z.B. aus Lait -> Liit (Leute), aus Wein

-> Winn und aus weiß als Farbbezeichnung ->

wiss. Näheres s. Georg Drendas Kleiner linksrheinischer

Dialektatlas.

Verschiedene Anfragen oder Hinweise deuten darauf hin, dass es Begriffe

gibt, die in einem kleinen Kreis (Familie, Verwandtschaft, Clique)

entstanden sind und nur dort verwendet werden. Ich bitte um Verständnis,

dass dazu keine Auskunft geben kann und solche Wörter nicht in mein

Wörterbuch aufnehme.

Das vorliegende Wörterbuch behandelt überwiegend das rheinfränkische

„Saarbrigger Platt“, so wie es in Saarbrücken gesprochen und oft als

"Oxford-Saarländisch" bezeichnet wird. Bei der Auswahl der Worte

konzentriert sich das Wörterbuch auf typische Begriffe, die meist nicht

einfach abzuleiten sind. Auf eine Übersetzung von „normalen“ Wörtern (wie

z.B. „gudd“ = gut) wird weitgehend verzichtet.

Am Ende des Wörterbuchs sind ein paar Links zu weiteren saarländischen Wörterbüchern

aufgeführt. Dort findet man auch Links zu verschiedenen historischen

Wörterbüchern und Lexika. Wenn man dort nach schlägt, wird man überrascht

sein, wie viele Begriffe nicht nur im Saarländischen, sondern auch in

"verwandten" Sprachräumen vorkommen oder vorkamen.

Für diejenigen, die sich außerhalb des Internets weiterbilden möchten,

gibt es dann noch ein paar Verweise zur gedruckten Literatur

und zu den für dieses Wörterbuch verwendeten Quellen.

Anmerkungen sind durch kursive Schriftart gekennzeichnet.

Kontakt für Anfragen, Hinweise und ernsthafte Kritik (Die E-Mail-Adresse

ist aus Spamschutzgründen als Grafikdatei dargestellt, daher bitte

abtippen):

| Wichtiger

Hinweis: Dieses Wörterbuch unterliegt wie alles, was nicht

ausdrücklich als gemeinfrei gekennzeichnet ist, dem Urheberrecht.

Urheberrechtsverletzungen wie Veröffentlichungen auch nur von Teilen

der Inhalte dieses Wörterbuchs werden verfolgt, nötigenfalls mit

anwaltlicher Unterstützung. Das Setzen von Links auf diese Seiten

ist jedoch erlaubt. |

A

abbdrigge

wörtlich: „abdrücken“: hohen Aufwand betreiben oder etwas reichlich

übertreiben mit dem bewussten oder unbewussten Ziel zu prahlen

“Määnsch, driggt der abb!“ (Mensch, der übertreibt’s aber / Mensch, gibt der

aber an, eventuell sogar „wie e Tuud

voll Migge“!)

äbbes

s. ebbes

äbsch

beleidigt, eingeschnappt

ahngeschpuddsd

wörtlich: „angespuckt“ (s.a. schpuddse),

nachlässig befestigt, insbesondere angenäht („Der doh

Knobb waar joh nur ahngeschpuddsd“)

ähs

wörtlich: „es". Im Saarland sind alle weiblichen Personen sächlich, als z.B.

"Es Petra" oder kurz: " 's Petra", s.a. "'s"

allegar

alle ohne Ausnahme, alle zusammen

all(e)gebodd

immerzu, ständig, immer, in jedem Moment; "De Bus kommt allgebodd."

alleh

von französisch "allez!, los, auf geht's oder in Verbindung mit „dann": bis

demnächst

alleh-hopp!

los geht’s, vorwärts! Schlachtruf der Faaseboodse;

vom Französischen „allez!“

allemool

alle Mal (nachdrückliche Bejahung)

als

immer; „De Siggi is als se spääd!“

alsemoh(l)

manchmal, ab und zu: „Mir fahre alsemoh aach an de Middersheimer Weiher.“

Ametz

Ameise

anne

entlang

arisch

arg, sehr: „Ich hann arisch kalt."

Arschgraddser (Arschkratzer)

Hagebutte der Kartoffelrose

Arwett

Arbeit, „Das do is e schwer Arwett."

Äschegruddler

Jemand, der in der Asche (im Müll) wühlt, s.a. gruddele

Äschetonn

Mülltonne („Aschentonne“)

Auleh

Diminutiv (Kose-/Verkleinerungsform) des Eigennamens „August“; meist

abwertend verwendet: „Was iss’n das fier e Auleh!“

aweil oder eweil

jetzt: „Aweil is awwer Schluss!“

B

babbe

kleben („pappen“)

Babbe

Papa

babbisch

klebrig: „Gemmer mohl ens vonn Deine babbisch Guddsjer!“

Babbsagg

abfällige Bezeichnung für einen ungepflegten Menschen

Bach mache

Pipi machen: „Mama, isch muss emohl e Bach mache!“

Baddsch; baddschisch

Schlamm, Matsch - man kann auch „strahle wie e Baddsch-Ähmer“; schlammig,

matschig

Baddschkabb

Mütze, meist flache Schirmmütze: „Hasche schunn moh de Heinz

Begger ohne sei Baddschkabb gesiehn?“

Bagaasch

Bagage (französisch) wörtlich also: Gepäck;

im übertragenen Sinn: Gesindel, Pack

bähre

„bären“: weinen, brüllen

bajaasche

in Eile herum rennen

Ballawer

Palaver, aber auch Lärm, Krach, auch im Sinne von Ärger, Streit.

"Mach nidd so e Ballaver!" Mach nicht so einen Lärm!

"Mid'm Heinds gebbds immer nur Ballaver." Mit Heinz gibt es immer nur Streit

bambele

baumeln

Bambelsupp

Suppe mit Mangold- oder Spinatstreifen, dessen Enden über den Löffelrand

"bambeln" (baumeln); Rezept

Bangerd

Bankert; Schimpfwort: Auf-Der-Bank-Gezeugter

Bäredregg

Lakritz („Bärendreck“)

Bause

Beule, Anschwellung; vgl. Eintrag im Rheinischen Wörterbuch

bawwere

(ver)beulen; s.a. „verbawwerd“

Beddseicher

Löwenzahn; aus dem Französischen: „pisse-en-lit“, s.a. hier,

Punkt 2a

Beggo-Guddsjer

kleine, flache, quadratische Karamelbonbons der französischen Firma „Becco“

(s.a. Guddsje)

beigebläddschd, Beigebläddschder

zugezogen, Zugezogener; vgl. Bläddsch;

vgl. auch Heimatkunde für Saarländer und „Beigeplätschde“

(Sendereihe des Saarländischen Rundfunks);

s.a. Ingeblaggder

bekäbbe; ebbes nidd bekäbbe

wörtlich: "beköpfen": begreifen, kapieren, verstehen; etwas nicht verstehen.

S.a. Rheinisches

Wörterbuch

berabbe

bezahlen (berappen)

Berschmannsguddsjer

graue, quaderförmige Kräuterbonbons (Anis, Fenchel, ...):

„Bergmannnsbonbons“ (s.a. Guddsje)

bibb

müde, erschöpft, abgeschlafft. „Noh'm Schogging bin ich immer so bibb."

Bibbelsche

Schnipselchen; aber auch Küken, Tannenzapfen

Bibbelschesbohnesupp

Suppe aus klein geschnittenen Bohnen

Bibbes

männliches Geschlechtsteil; oft auch in Zusammenhang mit erkältungsbedingtem

Unwohlsein genannt:

"De Kall hat sich de Bibbes verkiehlt."

Bidd

Bütte, Wanne, Schüssel

Bietzjer

kleine Haarzöpfe

bizzele

kribbeln, prickeln

Bläddsch, bläddsche

ursprünglich: flaches Holz zum Schlagen der Wäsche; Klatsche; insbesondere „Miggebläddsch“; auch

Tischttennis-Schläger;

gebläddschd wird auch oft beim Kartenspielen

Blagge

Flecken (Placken)

Blooder (Sing.), Bloodere (Pl.)

Blasen; Meist gebraucht in der Redewendung: "Die Sonn hadd Bloodere

geschien." (Die starke Sonnenstrahlung hat Blasen erzeugt.)

wörtlich: Blas-Pit (Pit =Kurzform von Peter) von Malstatt (Stadtteil von

Saarbrücken);

Unbekannter oder jemand, dessen Namen man nicht nennen will. Antwort z.B.

auf die Frage: „Mit wemm gehd’n ’s Gerdrud seid dem leddschde Sonndach?“

bluddse oder bluzze

hart arbeiten, ranklotzen

Blunds(e)

Blutwurst, aber auch Schimpfwort für eine hässliche Frau

Bobbelsche

(süßes) Baby

Boberd

Käfer, insbesondere Mistboberd

Boll

Schöpfkelle, s.a. hier;

vgl. Sauboll

Bomb

wörtlich: Bombe; Synonym für die Literflasche Bier, die es im Saarland bis

Ende 2002 gab

Boodse

Popel, verhärteter Nasenschleim; aber auch vermummte Gestalt,

s.a. Deutsches

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm und vgl. Faaseboodse

bossele

basteln, Handarbeiten machen, vom französischen „bosseler“; Substantiv:

Bossler

braddle, Braddler

dünnen Stuhlgang haben, auch im übertragen Sinn; jemand, der (geistigen)

Durchfall hat; s.a. Rheinisches Wörterbuch

Breddulje

Bredouille, Verlegenheit, Bedrängnis, Schwierigkeit

Bremm

Ginster; vgl. „Goldene Bremm“ (Grenzübergang in Saarbrücken zu Frankreich),

s.a. Wörterbuch

der deutsch-lothringischen Mundarten

Brieh

Brühe; oft in der Redewendung verwendet: "Doh kommt die Brieh deirer wie die

Brogge!"

(Da kommt die Brühe teurer als die Brocken - Hinweis auf wenig

kosteneffektives Handeln)

Bruch unn Dalles

Ausdruck für heruntergekommene, ärmliche Verhältnisse, s. Dalles

Bruddsch

Mund mit zum Schmollen verzogenen Lippen bei wenig fröhlicher Grundstimmung;

"Was zieschde heid widder fier e Bruddsch."

bruddschele

brutzeln, kochen (im weitesten Sinn)

bruddse

schmollen; nicht zu verwechseln mit „brundse“!

Bruddsegg

Schmollecke

brundse

pinkeln

Buddigg

boutique, französisch für Laden: hier in der Bedeutung: Haus, Wohnung oder

Zimmer in verwahrlostem, heruntergekommenen Zustand. "Das neie Haus vom

Klaus is e rischdische Buddigg."

Bummerhindsche

meist verwendet in der Redewendung: "Das laaft mir noh wie e

Bummerhindsche", d.h., das (meist Kind) ist so anhänglich wie ein Bummerhündchen

und verfolgt mich auf Schritt und Tritt.

Bummerhund steht für Pommerhund oder Pomeranian (Zwergspitz), eine

Hunderasse, die als besonders anhänglich gilt, s.a. Wörterbuch der elsässischen Mundarten und Rheinisches Wörterbuch

Buwerollser

Mädchen, das sich mit Jungen abgibt, vgl. Rollser

Bux oder Buggs

Hose, „Mach emol die Bux zu, wenn De mit de Leit schwätschd".

C

Cremeschniddsche

wörtlich: Cremeschnittchen; Renault

4CV, französischer Kleinwagen der 1950-er Jahre. Der Name deutet auf die

damals häufig anzutreffende Farbe des Autos hin, s.a. hier

D

Daach X

5. Juli 1959: Tag der (wirtschaftlichen) Rückgliederung des Saarlandes ins

Bundesgebiet; Währungsumstellung Französische Francs in Deutsche Mark, s.a.

hier

Daale oder Daarle

St. Arnual (Stadtteil von Saarbrücken); die Bezeichnung ist ähnlich wie

Dengmert für St. Ingbert eine Verballhornung von Sankt Arnual und hat

entgegen oft geäußerten Meinungen nichts mit Tal zu tun.

dabber oder dabba

schnell, „Mach dabber! Sonschd is de Bus ford." (Laafdabba oder Dabbalaaf:

Durchfall)

Dabbes (Substantiv); dabbisch (Adjektiv)

Tolpatsch; ungeschickt, tolpatschig, tapsig

däderlisch

wenig gewürzt bis geschmacksneutral

Dalles (sich de... holle)

Das Wort Dalles stammt aus dem Hebräischen und steht einerseits für

"zerbrochen", andererseits für "Geldnot, Armut".

Sich den Dalles holen bedeutet sich eine Erkältung zuziehen, s. hier und Eintrag im Duden

s.a. Bruch unn Dalles

Dibbe, Dibbsche

Topf, kleiner Topf

Dibbelabbes

wörtlich "Topf-lappiges":

Kartoffelgericht, eine Art dicker Kartoffelpuffer, eines der vielen

saarländischen Nationalgerichte. Dippelabbes wird im Gegensatz zum Schaales auf dem Herd in der Pfanne bereitet und

nicht im Backofen. Durch das ständige Rühren und Wenden zerfällt die Masse

in einzelne Stücke (Form ähnlich dem Kaiserschmarren). „Mei Mudder hat immer

de Dibbelabbes mit Speck gemacht."

Mit Labbes wird aber auch ein einfältiger, unreifer großwüchsiger

Mensch bezeichnet; vgl. Rheinisches

Wörterbuch

Dirmel

Dummkopf, Tollpatsch; s.a. Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten

dirmelisch

schwindlig, verwirrt; "Uff de Bersch- und Talbahn wird merr’s immer so

dirmelisch."

Dochdermann

Schwiegersohn, altsaarländisch. „Em Paul sei Dochdermann hadd sisch e neies

Modorrad kaaf."

doh

da; nachgestellt auch: dieser, diese. "Der Mann doh hadd sei Hudd vergess."

Dieser Mann (da) hat seinen Hut vergessen.

Doofiensche

Verkleinerungsform von (Renault) Dauphine,

in den 1950er/1960er Jahren im Saarland ein weit verbreiteter Pkw,

Nachfolger des Cremeschnittchens

Doofleh

Dummkopf; Gegenteil von Schlauleh

Doole

Wasserabfluss, Kanal-Sinkkasten

Doolewutz

„Schwein“, das sich vornehmlich im Doole

aufhält und deshalb besonders schmutzig ist oder sich besonders schweinisch

verhält

Dreggschibb

"Dreckschippe", Kehrblech

Drieschling

Wiesenchampignon, s.a. Rheinisches

Wörterbuch

Namensgeber für eine Gruppe

von Pilzsachverständigen und Pilzinteressierten aus Kaltnaggisch

driwweliere

tribulieren,

(zur Eile) drängen, treiben

Drohschele

Stachelbeeren

Duddel

Kurbel, "Em Paul sei Audo laaft wie e Duddeldibbsche."

duddele

drehen, kurbeln

dummele

sich beeilen. „Dummel Dich, demidd merr nidd se späd kumme."

duschder

düster, finster

dussma

langsam; französisch: „doucement“.

„Jetz mach emohl dussma!“

Duudsekeppsche

zarte Berührung Stirn an Stirn zwischen zwei sich nahe stehenden Lebewesen,

insbesondere Erwachsener - Kleinkind als spielerischer Beweis der Zuneigung

E

ebbes (auch äbbes)

etwas, „Haschde ebbes scheenes kaaf?"

ei

einleitender Laut, wie "nun" oder "na" im Hochdeutschen zur Betonung oder

zur Darstellung der Selbstverständlichkeit. "Ei joh, nadierdlisch" oder "Ei,

wie gehd's?" (oft auch nur "Ei?")

Eiterklitzje

wörtlich: Eiterklötzchen“, fester Schleimauswurf, s.a. Klitzje

Zum Lösen des Schleims können Berschmannsguddsjer

helfen. Besonders krass ist es, wenn ein Eiterklitzje von der „sibbt Sohl“ stammt.

eniwwer, enuff, enunner

hinüber, hinauf, hinunter

eschdamiere

ästimieren,

vom frz. Verb "estimer": (wert)schätzen i.S.v. würdigen, achten

Beispiel: "Man wird für gute Taten nicht eschdamiert", d.h., man wird

für gute Taten nicht wertgeschätzt oder gute Taten werden nicht gewürdigt

Vielen Dank an Rosi aus Raaschbach (Bliesransbach) für den Hinweis!

eweil

jetzt; s. aweil

F

Faaseboodse

Jemand, der uff die Faasenacht geht und sich „verboodst“

(verkleidet), s.a. Boodse

Faasenacht

Fastnacht; „’s iss Faasenacht, die Kiechelscher

werre gebagg!“

Früher gab es den Brauch, dass Kinder von Haustür zu Haustür gingen und mit

Sprüchen und Liedern um

Süßigkeiten bettelten.

Fäng

Schläge, Prügel

Feez

Spaß, Unsinn; s.a. Rheinisches Wörterbuch des LVR-Institut für

Landeskunde und Regionalgeschichte

Fiedsje

s. Viedsje

Figgediewes

geschickter, cleverer Junge (aus dem Pfälzischen)

Fissääl

Schnur, Bindfaden (vom französischen „ficelle“),

auch besonders dünne Form des französischen Weißbrots

Fixfeier

altsaarländisch für Streichholz, um „fix" Feuer zu machen.

Flabbes

Narr, Depp; (zu) gutmütiger Mensch, der ausgenutzt wird; „Die mache de

Flabbes mid ’m!“

s.a. Rheinisches

Wörterbuch

Fladdschniggel

ungehobelter Mensch ohne Manieren, Tolpatsch, jemand, der leicht in

Fettnäpfchen tritt

Fläggersche

kleines Feuer

Flemm

depressiver Gemütsverfassung, antriebslos, „schlecht drauf" sein";

französisch (umgangssprachlich) „avoir

la flemme": zu faul oder zu träge sein, etwas zu tun

Flitzebohe

selbstgebasteltes Kinderspielzeug zum Bogenschießen

flubbe

rauchen

fohdse

Unsinn/dummes Zeug reden, spinnen

Fohdser oder Fohdsniggel

jemand, der „fohdst“

ford

fort, weg („Geh ford!“: „Kaum zu glauben!“ oder auch „Lass es gut sein!“)

Fregg oder Freck

Erkältung; „Isch hann joh soo die Fregg." Ich bin ja so erkältet.

Freggerd

Lausejunge

Fubbes

Blödsinn, Unsinn: „Mach kä Fubbes!“

Kinkerlitzchen: „Was haschde doh widder fier e Fubbes kaaf!“

aber auch: Wagenschmiere

Gääs

Geiß, Ziege

Gääsegischdere

wörtlich: Ziegengicht; „Doh kennt isch joh die Gääsegischdere krien!“: Da

könnte ich ausflippen/ausrasten!

lt. [2] auch Angst, Furcht, vgl. Gieschdere

Galljer

„Gallier“; Hosenträger. „De Kall hadd Angschd, dass'm ohne Gallje die Bux

runner rudschd."

gammere

starkes Verlangen haben, lechzen, Gimms

auf etwas haben

Gängler

Hausierer

gebluzzd

angestoßen „Denne gebluzzde Abbel maan isch nedd!“

geggisch

verrückt, töricht (entspricht dem „jeck“ im Kölner Raum)

geggisch Ohder

„verrückte Ader“, Nervenstrang am Ellbogen, der bei Stoß Kribbeln auslöst

Geheischnis

(Rückzugs-)Ort, an dem man sich wohl und geborgen fühlt

Gei

Geige, scherzhaft auch für (Elektro-)Gitarre

Geiß

Ziege; andere Aussprache: Gääs

Gellerieb

Gelbe Rübe, Karotte/Möhre

genn (Verb)

wörtlich „geben“, wird im Sinne von „werden“ gebraucht: „De Klään muss noch

gebaad genn“ oder „Das gebbt nix meh!“

Gequellde

Pellkartoffeln

Gespriddsdes

Gespritztes; Bier mit Limonade (Radler, Alsterwasser, Panaché)

Gewwel

Giebel, auch Bezeichnung minderwertigen Tabak, der in Notzeiten am Giebel

wuchs

Gieschdere

Gicht, Zipperlein; lt. [2] auch Angst, Furcht

Gimms

Heißhunger; "Isch hann manschmool so e Gimms uff Schoggolaad."

glunsche

schaukeln, hin- und herwippen, gautschen

Gnägges; auch Kneckes

Knirps, Dreikäsehoch; vgl. Eintrag im Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten

Gneschd

Knecht; meist synonym für Junge / Bube verwendet

“Haschd joh reschd, mei Gneschd!“

Good

Patentante, „Mei Good gebbd mer an Neijohr immer e Wiggelgrans."

Graddel

s. Kraddel

grad salääds

"gerade zuleid(s)": jetzt erst recht, zum Trotz

grameddschele, Grameddschler

nörgeln, Nörgler

Grauwurscht

Salami; „graue Wurst“

Gretel im Herbschd

Gretel im Herbst, Ausdruck für unpassend gekleidete Frau (nicht nur weil der

Jahreszeit nicht entsprechend)

grimmelwiedisch

sehr wütend, cholerisch;

bekannt über die Grenzen des Saarlandes hinaus ist die große Dame Elfriede Grimmelwiedisch

Grimmes

(grober) Stock

Grind

Wundschorf

griwwele

kratzen, sich jucken

“Ali, kumm runner ins Café Bagasch! Do huggt

e kläner Nescher unn griwwelt sich am… (weiter von vorne)“

Der Vers wurde als Sprechgesang intoniert. Quelle: Volksmund, 1960er

Jahre. Den Begriff "Neger" bitte im historischen Kontext sehen. Der

Betreiber dieser Internet-Seiten lehnt jede Form von Rassismus und

Diskriminierung ab.

Grub

„Grube", Bergwerk (in NRW: Zeche)

"De Gerd hadd frieher uff de Grub geschafft."

gruddele

stochern, wühlen, etwas stochernd suchen, insbesondere mit einem Schürhaken;

s.a. Äschegruddler

grumbelisch

krumpelig, zernittert

Grummbeer

"Grundbirne",

Kartoffel

Grummbeerkieschelscher

Kartoffelpuffer; nicht zu verwechseln mit Dibbelabbes!

gruschbele

leise, aber nervige Geräusche erzeugen insbesondere durch planloses

Herumkramen z.B. in einer Tasche; Substantiv: Gegruschbel

Grutze (Appel~)

Apfelgrutzen, Kerngehäuse des Apfels

Gruwe-Sengunge

Grubensenkungen (Gelände-Einsenkungen,

verursacht durch den Bergbau)

Guddsje

- Bonbon; Übersetzung von französisch „bon“ ( = gut); s. z.B. Beggo-Guddsjer oder Berschmannsguddsjer

- „Gutzje“, legendäres Ausflugsschiff auf der Saar (Länge: 11 m, 1912

bei Blohm und Voss in Hamburg gebaut, kam Ende April 1960 mit dem Namen

„Gutzje“ versehen nach Saarbrücken, Einsatz als Fahrgastschiff, im März 1964

an die Saarschleife transportiert, dort bis 1980 ebenfalls als

Fahrgastschiff verwendet) Literatur:

[7], [8]

- Adapter ("Puck")

beim Schallplattenspieler, um bei fehlendem Mittelstern Singles auflegen zu

können

- Spitzname für ein früheres Saarbrücker Original:

„'s Guddjse“ lebte in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg unter der

Alten Brücke in Saarbrücken und bot seine Dienste (Haarschneiden, Rasieren)

gegen geringes Entgelt an,

s.a. "Ausgabe 0", der Straßenzeitung Guddjze, zum Herunterladen hier (PDF-Datei,

8,4 MB)

- in der Schreibweise Guddzje:

Name einer Saarländischen Straßenzeitung, benannt nach dem vorher erwähnten

Saarbrücker Original

Gummer

Gurke; bei entsprechender Größe auch scherzhaft für Nase

H

Hääde-Bärbel; ~Kind, ~Weib

Hääde steht für Heide im religiösen Sinn, d.h., für

jemanden, der nicht an Gott glaubt und noch bekehrt werden muss. Bärbel

steht stellvertretend für Mädchen oder Frau.

Die Ungläubigkeit wurde mit dem früheren "Zigeunertum" in Verbindung

gebracht. Daher kann sowohl eine ungepflegte, unkonventionell bunt

gekleidete Person (negative Konnotation) als auch ein/e Weltenbummler/in

(eher positive Konnotation) gemeint sein. (Vielen Dank an Andrea

Jost für die Anfrage und die Erläuterungen!)

Haarzbagge

Schimpfwort: jemand, der (Fenner)

Harz an der Backe hat

Haarzkrämer

unseriöser Geschäftsmann

Haarzschmier

eingedickter Rübensaft als Brotaufstrich, bekannt ist das „Fenner

Harz“

Häbsche

Diminutiv (Verkleinerungsform) von Hawe,

meist in der Bedeutung von Nachttopf;

ennem 's Häbsche uffdegge: jemandem die Wahrheit sagen

Halskaul

"Halskuhle"; Genick, „Isch schlahn Dir in die Halskaul." (s.a. Kaul)

hämele oder verhämele

liebkosen, streicheln, verwöhnen, trösten, gut zureden

hämelisch

heimelig; zutraulich

Hardfießer

Hartfüßer; frühere Bezeichnung für Bergleute, die ihren langen Weg zum

Arbeitsplatz zu Fuß zurücklegten

Hawe

Topf, abgeleitet von „Hafen".

„Mei Bruder hadd frieher ganzer Hawe voll Gequellde

gess."

Schimpfwort: Hawebraddler

hemm

heim; „Isch hann die Flemm, isch will

hemm!“

Hewwel

Hebel, Grobian oder auch dicke Scheibe Brot.

„Was haschde doh widder fier e Hewwel vum Brod abgeschnidd!"

Hexenaachd

Walpurgisnacht; Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, in der harmlose,

manchmal aber auch gefährliche Späße von Jugendlichen verübt werden; s.a.

°Immer mehr Straftaten statt harmloser Streiche°, online

bei welt.de

Hibbelheissje

oder Hippelheissje, Variante des Kinder-Hüpfspiels "Himmel und Hölle". Bei

dem Spiel wurden mit Kreide auf dem Asphalt oder mit einem Stock auf der

Erde rechteckige Felder gezeichnet, die in einer bestimmten Reihenfolge erst

auf zwei Beinen und dann auf einem Bein abgesprungen werden mussten. Die

Reihenfolge wurde durch das Platzieren eines Wurfsteins im entsprechenden

Feld bestimmt. Bei einem Wurf außerhalb des gewählten Feldes oder beim

Übertreten der Feldlinien musste der Teilnehmer aussetzen und der Mitspieler

kam an die Reihe. Gewinner war, wer zuerst alle vereinbarten Felder

erfolgreich "durchhüpft" hatte.

Hitt

(Eisen-)Hütte, „De Fons hatt uff de

Burbacher Hitt geschafft.“

holle (Verb)

holen; oft im Sinn von nehmen gebraucht; „De Kall kann esse sovill er will,

er hollt iwwerhaupt net ab“ oder „Er hatt sich’s Läwe geholl“.

Hoorische

Klöße aus rohen Kartoffeln

Hoschbe(l)s(kaschber)

Hospelskasper; jemand, der sich selbst zum Narren macht; Hanswurst; vgl. Pfälzisches

Wörterbuch

hubbse (Verb)

hoppsen, springen

Huddel

Ärger, Schwierigkeiten, "Middem neie Nachbar hann mir nix wie Huddel".

huddselisch, Huddsel(männje)

hutzelig: schrumplig, faltig, runzlig; Hutzel(männchen): abfällig für einen

alten Mann

hugge

hocken, setzen: „Huggen Eich!“ Nehmen Sie doch bitte Platz!

Hundsärsch

wörtlich: Hundsärsche; Mispelschnaps

Hupp

Hinterteil, After, s.a. hier,

Punkt 3". „Ich tapp Dir in die Hupp."

Huwwel, huwwelisch

kleine Erhebung bzw. uneben: „Die Strooß is ganz scheen huwwelich“

I

innewensisch

inwendig, innen, drinnen

Ingeblaggder

Eingeplackter, Zugezogener, Nichteingesessener; jemand, der als "Placken" (Flicken) in eine Gesellschaft eingesetzt

wurde

iwwerzwerch

überdreht, ausgeflippt, übermütig

Wortstamm: zwerch

s.a. Theater Überzwerg,

Saarbrücken

J

jäh

weg. „Am Ausgang hammer ne noch gesiehn, awwer dann warer jäh."

~je

~chen: Endung des Diminutiv (Verkleinerungsform) wie z.B. bei Heisje

(Häuschen), Männje (Männchen), Guddsje,

Klitzje, Schäddsje (Schätzchen), ...;

Die Endung ~sche wird jedoch öfter verwendet wie z.B. bei Dibbsche

Jochnachel

Dummkopf, Sturkopf, ungeschickter Mensch, Quälgeist s.a. hier

Künstlername der Faasenachtsfiguren

Jääb

und Julanda Jochnachel

Johannisbeebsche

Marienkäfer

Jubbe

(Männer-)Jacke, von französisch jupe (Rock). „Häng dei Jubbe doh graad iwwer

de Stuhl."

K

Kabb

Mütze, s.a. Baddschkabb; „Vergess

dei Kabb nidd!“

Sprichwörtlich als Ausdruck der Verwunderung oder Überraschung auch in:

"Legg misch in die Kabb geschiss!"

Käbber(d)

„Köpfer“; Kopfsprung; „De Paul macht sogar e Käpper vom Finfer.“

Kabbes oder Kappes

Weißkohl, oder auch Unsinn. „Schwädds nidd so e Kabbes!"

Kaffeekisch

Kantine einer Grube, s.a. hier

Kaffeestiggsche

Kaffeestückchen; Plunder, „Teilchen“

Kaltnaggisch

wörtlich „kalt-nackend“; mundartlich für Herrensohr (Ortsteil von Dudweiler)

Kannel

(Dach-)Kandel, Dachrinne

Käschde

(Ess-)Kastanien

Kaul

Kuhle, Vertiefung, Grube (s.a. Halskaul,

Lähmkaul, Sandkaul,

Mischdkaul)

kenn meh ... meh

kein mehr, wird in der saarländischen Mundart doppelt verneint. „Ich hann

kenn meh Geld meh."

Kerb, Kerwe

s. Kirb

Kerbelouis, Kerweluis

jemand, der Louis oder sonst wie heißt und die Kirmes

liebt und sich gerne dort aufhält

Kerschdsche

abwertend für ungepflegtes Kind oder für ungepflegte Frau ("Schlampe")

Kerschdscher

Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln in kleinen Würfeln

Kibbe

Kippe; Zigarette; „Haschde mohl e Kibbe fier misch?“

Kiechelscher

„Küchelchen“, Krapfen oder Berliner, vorwiegend zur Faasenacht

Kipp

(illegale) Mülllagerstätte

Kipparsch

Wolf (wundes Gesäß); meist in Verbindung mit der Redewendung "sich einen

Kipparsch laufen" gebraucht;

s.a. hier

Kippsche(r)

Nippel, Brustwarze(n)

Kirb

Kirmes, Jahrmarkt; selten: Periode, Regelblutung

("S' Maria hatt widder die Kirb", s. a. hier,

Punkt 2)

Kleebsche

Pfeife, „'m Edeltraud sei Vadder haschde nie ohne sei Kleebsche gesiehn."

Kligger

Klicker, Murmel; in aufsteigender Wertigkeit aus Ton, Glas oder Stahl

Kligger spielen eine zentrale Rolle im Saarbrücker

Lied

Klitzje oder Kliddsje, ’s Klitzje

stelle

Klötzchen, jemanden ein Bein stellen; „Isch bin nur hingefloh, weil der Saubangerd mir’s Klitzje gestellt hatt.“

kloor

lustig, witzig, interessant, klar;

"Das iss e kloorer Kerl." Aber auch: "Der doh iss nemmeh gans kloor im

Kobb."

Kneckes

s. Gnägges

Kneib

Kneipe, aber auch Kneif oder Kneip (Messer); s.a. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.

"Grumbeer schäld merr am beschde middem Kneibsche."

Kneschd

s. Gneschd

Kniesje

Endstück vom Brotlaib

Knoddel

Kotballen von Tieren, besonders von Schwein, Pferd, Schaf, Ziege, Hasen

"Isch erschieß' Disch midd 'rer Sauknoddel!" sagte Mariannes Schwiegervater,

wenn er wütend war, zu seinem Sohn.

Koob

Krähe, oft auch als Schimpfwort für ältere Frauen verwendet: "Die ald Koob."

Krachelscher

Croutons

Kraddel

Der Schritt einer Hose, „Die Kraddel von deiner Bux

hängt joh in de Kniekeehl!“

Krahne

Wasserhahn; „Isch hann so Durscht, isch kennd de ganse Krahne leer saufe!“

Krahnewasser (oder auch „Krahneburger“), Leitungswasser

s.a. Wasserkran

Krott

Kröte, „Frieher hann mir am Schlammweiher Krotte gefang."

aber auch scherzhaft auch für kleine Mädchen; aus dem Französischen „petite

crotte“ (wörtlich „kleiner Hundehaufen“; danke für den Hinweis, Jean!)

Krotze

Obst-Kerngehäuse; insbesondere „Abbelkrotze“

krummbelisch

zerknittert; "Isch hann dei Bux erscht gebischeld, jedds isse schunn widder

gans krummbelisch."

krummbuggelisch(e Verwandtschafd)

"krummbuckelig(e Verwandtschaft); Verwandtschaft, die nicht besonders

gelitten wird - oft scherzhaft gemeint

Kutzekopp

Kaulquappe

L

läädisch

überdrüssig, leidig i.S. v. verdrießlich, llustlos, mutlos; auch „de Lääde

hann“

Labbe

Lappen, stand aber auch für den früheren, grauen Führerschein

"De Günder hann'se 3 mool verwidschd, weil er dsu schnell gefahr iss. Jedds

muss er de Labbe abgenn."

läbbsch

läppig,

fad im Geschmack, einfach (zu bewerkstelligen) oder auch schlaff

laddse oder latze

sich genüsslich satt essen, sich laben; s. auch hier

„Beim Christel seinem Geburdsdaach hann mir uns so rischdisch gelatzt."

Laddsegalli

Schipfwort für einen unzuverlässigen Menschen, steht oft auch für einen

Schürzenjäger

Laddserohner

Herumtreiber, Strolch, Taugenichts, scmuddeliger Junge; vermutlich aus dem

Italienischen "lazzarone"

andere Schreibweisen: Laddserooner, Lazzeroner, Latzeroner

Lähmkaul

Lehmgrube (s.a. Kaul)

Lähmscheißer

wörtl.: Lehmscheißer; abschätzige Bezeichnung für Klicker

(Murmeln) aus Ton

Lamäng, aus de

ohne Vorbereitung oder besondere Übung, vom Französischen Artikel „la main".

„Das mach’ isch alles aus de Lamäng."

Läwe

Leben; "Im Läwe nedd!", niemals, nie im Leben!

leck; legg

s. O legg!

lehne

(ver-)leihen; "Kannschde mir mohl dei Moodoorsäh lehne?"

lehre (Verb)

lehren, aber auch oft i.S.v. lernen gebraucht; "Das lehrschde niemeh!"

Lemmes, vom Lemmes gepiggt

vom Schaf(bock) gepickt: verrückt sein, nicht alle Tassen im Schrank haben

lie'e, Liener

lügen, Lügner

linse

hervor- oder hinüberblinzeln, spicken

Lievree, Liefreh

Versteckspiel (Versteggelsches); Lievree schpiele: Verstecken

spielen

"Lievreh!" Ankündigung des Suchenden nach dem Aufsagen eines Spruchs wie

"Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein, ....", dass nun

die Suche beginnt (wie "ich komme!").

S.a. Rheinisches

Wörterbuch

Dazu ein schöner Vers eines

unbekannten Hobbydichters (Dank an Edith für die Übermittlung des

Gedichts!):

Beim Versteggelsches - beim Liefreespiele

erwachten so langsam die Gefiehle

wemma mitme Mäde sich im fremde Hausgang versteggt

hat ma als Bub langsam Neuland entdeckt

un je älter ma wurd war's Liefree beliebter

denn do war ma in der Tuchfühlung schun geübter.

Lumbe

Lappen, von dem mittelhochdeutschen Wort für „Fetzen" abgeleitet. „Hol emol

e Lumbe! Ich hann alles versuddeld."

Lumbekrämer

Altwarenhändler

Lyoner

"der" Lyoner ist die Bezeichnung für saarländische Fleischwurst („Brühwurst

ohne Einlage“), ursprünglich aus Lyon,

seit 2006 europaweit geschütztes Regionalprodukt, s.a. hier

M

Määde

Mädchen

Määderollser

Junge, der sich mit Mädchen abgibt, vgl. Rollser

Mäggesjer

Kapriolen, Spirenzien

Maigibbs

Maikäfer, s.a. Rheinisches

Wörterbuch

maije (gehn)

tratschen, plaudern; zu jemanden gehen, um zu plaudern, zu tratschen, dummes

Zeug zu reden;

s.a. Rheinisches

Wörterbuch oder Deutsches

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Mausohr(salad)

Mausohr-Salat, Feldsalat

Michelsdaach; Schdingke wie de Bogg am Michelsdaach

Michaelistag (29. September, Gedenken an den Erzengel Michael); Stinken wie

der (Ziegen-) Bock am Michaelistag, s.a. Rheinisches Wörterbuch.

Der Überlieferung nach wurden am Michaelistag die Ziegen zum Bock zum Decken

gebracht. Die Ziegenböcke verströmen in dieser Zeit einen strengen, aber für

Ziegen aphrodisierenden „Duft".

Migg

Mücke

Miggebläddsch

Fliegenklatsche (s.a. Bläddsch)

Miggefurz

„Mückenfurz“; Miniböller, meist auf einer Kette aufgereiht mit gemeinsamer

Zündschnur

Mingo, schäler

Spottname für jemanden, der alles übersieht

mir

wir; „Mir sinn Saarbrigger unn schpiele Kligger...“

(⇒ vollständiger Text)

Mischbier

Bier (Helles, Pils) mit Malzbier gemischt

Mischdkaul

Mistgrube (s.a. Kaul)

Molleh (de Molleh mache)

sich (wie ein ungebändigter Zuchtstier) aufführen; „Mach hie nidd de

Molleh!“

(Ein Mollen ist laut Pfälzischem Wöterbuch ein Zuchtstier.)

Moolschd

Malstatt (Ortsteil von Saarbrücken)

N

Naachdesse

"Nachtessen": Abendessen; „Mir hann noch nidd se Naachd gess.“

Nääds

Zwirn, wahrscheinlich von „Nähzeug". „Beim Kades kunnschde frieher all Sorde

von Nääds kaafe."

Naube

Eigenarten, „Er hat äwe sei Naube."

näwenaus

fremd, im Sinne von „fremd gehen". „Wenn de näwenaus geschd, darfschde disch

nidd verwiddsche lasse."

niddemols

nicht einmal; "Noh fünnef Bier kann de Stefan niddemols meh gradaus gehn."

nimmeh oder nemmeh

nicht mehr; vgl. nemmeh dehem - Magazin für die Freunde des Saarlands

von Charly Lehnert

Nischdel

Nestel,

Schnürsenkel

niwwer

hinüber

O

Ochse-Au

"Ochsen-Auge", Spiegelei

Oddschawell

Eau de Javel

(Bleichmittel, früher bei der Jugend beliebt, um die Jeans zu bleichen)

of oder uff

auf, bei

ohrschärisch

armselig, hässlich, kümmerlich; vermutlich vom süddeutschen Wort

„eingeschirrig" (Bauer war so arm, dass er nur ein Tier zum Einspannen

hatte). „Eier Tannebaam is awwer arisch ohrschärisch."

wörtlich: "o leck ..." (der Ausspruch wird nur in Gedanken mit den bekannten

Folgeworten ergänzt); Ausdruck des Erstaunens oder der Überraschung.

"O legg, de Peder! Mit demm hann isch jo gar nedd gereschned!" oder "O legg,

das doh hädd dierfe nedd bassiere!"

Orwes, Orwesse

s. Urwes

P

Padd

Pate, Patenonkel; „De Gerd kriehd von seinem Padd immer scheene Geschengke."

pagge

packen, oft im Sinn von "schaffen". "Das Stigg Kuche doh pagg isch awwer

nemmeh!"

Pänsje (Sg.), Pänsja (pl.)

Verkleinerungsform von Panz: Kind, im (spaßhaft) verächtlichen Sinn,

s.a. Rheinisches

Wörterbuch, Abschnitt 2bδ

petze oder sesammepetze

kneifen, zwicken, zusammen drücken; auch in Verbindung mit dem Auge: "'S Schannett had mier e Petz-Au zugeworf!" (Jeannette

hat mir zugezwinkert!); oft auch: Peetz-Au (lang gesprochener Vokal)

Sprichwort für eine wirkungslose Maßnahme: "Do kannschde aach em Ochs ins

Horn petze."

piddele (Verb)

knaupeln, mit spitzen Fingern an etwas herumarbeiten

Pienzje

überempfindlicher, wehleidiger, mimosenhafter Mensch

Pieps

undefinierte, leichte Krankheit; oft auch abwertend und verhöhnend;

vermutlich herrührend von der Hühnerkrankheit Pips.

Plafong

plafond, französisch für Zimmerdecke

Plümmo

plumeau, französisch für Bettdecke

Pohdsche

sozial und geistig Unterpriviligierter, unsauberer, ungepflegter Mensch,

Schlampe; ursprünglich: Arbeiter, der nur einfache Tätigkeiten verrichten

kann; abgeleitet vom französischen potier (Töpfer, Kesselflicker,

Klempner) [3], [6]

Pondamussong

Pont-à-Mousson (Stadt in Lothringen), wird oft als Bezugsgröße für nicht

weiter bestimmte räumliche Entfernungen herangezogen: „vun hie bis

Pondamussong“

Pööscho

Peugeot, französische Automarke (früher auch die der Polizei-Pkw im

Saarland, s.a. "Polizeifahrzeuge"

auf Rainer Freyers "Saar-Nostalgie"-Internetseiten)

praddle (Verb) oder Praddler

Stuhlgang verrichten bzw. jemand, der seinen Stuhlgang verrichtet

(zu Deutsch: sch.... bzw. Sch...);

oft auch zusammengesetzt: "Dumm-Praddler" (jemand, der geistigen Dünn-Sch...

absondert)

prebele

aufgrund einer negativen Grundstimmung ohne Unterbrechung nörgeln; vgl. brebeln

im Rheinischen

Wörterbuch

Prenggel

Prenkel (Waschbütte)

Puddel

Jauche; oft auch verwendet, um bei anderen einen unqualifizierten Redefluss

abzubrechen:

"Dreh ab, es kommt Puddel!"

Puddsche

Büschel, Bündel, im übertragenen Sinne: kleine Menge

Q

Quer dursch de Gaade

Gemüsesuppe "quer" aus dem Garten, d.h. mit "allem"

R

rabbe

reiben

Rabbeise

Reibeisen

räddsche (Verb)

tratschen, klatschen, (anvertrautes Geheimnis) ausplaudern

rangse

knarren, quietschen, „Die Dier rangst schon widder. Do muschde mohl e Drobbe

Eel draan mache."

raulisch

schlecht, übel; „Oh, mir iss aweil gans raulisch!“ „Das Esse hatt awwer

zimmlisch raulisch geschmeggt.“ vgl. reulich im Pfälzer Wörterbuch.

Reich

alle Bundesländer außerhalb des Saarlandes; Das Deutsche Reich in der Zeit,

als das Saarland selbstständig oder an Frankreich angegliedert war.

Renno

Renault, französische Automarke, s.a. Cremeschniddsche

Ribbschdrang

wörtlich: Rippenstrang; Wirbelsäule, Rückgrat; s.a. Rheinisches Wörterbuch

Riddo

rideau, französisch für Vorhang, Gardine

rischde (Verb)

vorbereiten, anrichten, (mental) einrichten. „Jedds kummt de Pidd doch nedd

zum Esse, isch hann misch awwer egstra gerischd.“

riwwele, Riwwele

rubbeln, „Isch hann geriwweld wie variggd und troddsdem iss de Dregg nidd

abgang."

Als Substantiv für kleine, walzenförmige Teiggebilde z.B. für

Streuselkuchen.

"Viel Riwwelscher Fett, gen e silverni Kett."

Rollser

jemand, der in einem kindlichen Alter, in dem das als verpönt gilt, Umgang

mit dem anderen Geschlecht pflegt, s. Buwerollser

bzw. Määderollser

Rooschdwurschd

Bratwurst (vom Rost)

Rummel

Runkelrübe, vgl. Rheinisches

Wörterbuch

S

’s

das oder es, wird im Saarland als Artikel oder Personalpronomen für alle

weiblichen Personen verwendet, da diese „per Definition“ sächlich sind. " 's

Leonie kummt heid e bissje schpäder."

sääfe

"(ein-)seifen"; jemanden mit Schnee einreiben z.B. im Nahkampf bei einer

Schneeballschlacht

"Wenn isch disch kriehn, dann sääf isch disch!"

Sagg-Arwedd

"Sackarbeit"; Arbeit, die im Beruf für eigene Zwecke (für die eigene Tasche

oder den eigenen "Sack") durchgeführt wird.

Böse Zungen behaupten, es gibt deshalb im Saarland keinen Schwenker im Laden zu kaufen, weil jeder jemanden

kennt, der ihn als "Sackarbeit" herstellt.

Saggduch

Sacktuch, Taschentuch

Salz; im Salz leihe

noch eine Rechnung offen haben; „Der hadd’s bei mir noch im Salz leihe!“

Sandkaul

Sandgrube (s.a. Kaul)

Sässanoh

Cincano (italienischer Wermut); etwas verballhornte französische Aussprache

Sauboll

besonders große Bolle (Schöpfkelle) zum

Verfüttern von Gekochtem an Schweine; s.a. hier

Schaales

großer Kartoffelpuffer im Gegensatz zum Dippelappes

als Auflauf in einem Bräter im Backofen bereitet, eines der vielen

saarländischen Nationalgerichte, vermutlich von „Schale" (- Kruste)

abgeleitet. „Am liebschde ess isch Schaales."

schääl; schääler Mingo

schielend, schief blicken; Schipfwort für hässlichen Menschen

Schaffschuhverschdegg(l)er

Schaffschuh-Verstecker; jemand, der seine Arbeitsschuhe versteckt, um seine

proletarische Erwerbstätigkeit zu verbergen

Schammass

Tand, billiges Zeug

Schdobbe

Stopfen, Stöpsel; Gegenstand zum Verschließen eines Lochs, insbesondere von

Flaschenöffnungen

Scheener

wörtlich: Schöner (Mensch), meist jedoch ironisch gemeint

Scheesewähnsche

„Chaise-Wägelchen", kleiner „Stuhlwagen“ (chaise, französisch für Stuhl):

Kinderwagen oder seifenkistenartiges Gefährt

„Chaise" steht auch für eine kleine, einfache Kutsche mit Klappverdeck.

(sich) schicken

brav sein, sich geziemen, vgl. Duden,

Synonyme zu geziemen; oft als Aufforderung gebraucht: "Schick Disch!",

sei brav, verhalte Dich anständig

Schießdrohd

dünner Draht, der im Bergbau zum Zünden von Sprengladungen ("Schießen")

verwendet wurde

schiffe (Verb)

stark regnen; „Es heerd joh gar nemmeh uff se schiffe.“

pinkeln; „Isch muss mool dringend schiffe.“

Schilleh

Gilet, französisch für „Weste“

Schinoos

wörtlich: Schind-Aas (geschundener Tierkadaver); Schimpfwort für einen

hinterlistigen, durchtriebenen, bösartigen Menschen (überwiegend für Frauen

verwendet) - bei Kindern hatte der Begriff durchaus eine

scherzhaft-liebevolle Bedeutung, vgl. Krott

Schlauleh

Schlaumeier; Gegenteil von Doofleh

Schleuder

Zwille (Katapult zum Verschießen von kleineren Steinen o.ä. mittels

Y-förmiger Halterung und daran angebrachten Gummibändern);

scherzhafte Bezeichnung für ein nicht mehr ganz neues Auto

Schlimmer, Schlimmerbahn

Eisrutschbahn

schlimmere

(zum Spaß) stehend auf Eis gleiten

Schlobb

geflochtene Schleife

Schlohse

Hagelkörner

Schmaddel

schleimige, unappetitliche Substanz

Schmier

„geschmierte" oder belegte Scheibe Brot. „Fier die Middachspaus holl isch

mir immer e Schmier midd."

schmudisch

schmudig: drückend heiß, schwül; s.a. Deutsches

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

schnäge (Verb)

naschen, s.a. hier

schnägisch oder schnäkisch

schneubisch, wählerisch, zu anspruchsvoll beim Essen

Schnägsches oder Schnäksches

Süßigkeiten

schnatz

schick, schmuck

Schnerr (uff die Schnerr gehn)

ausgehen (um etwas zu erleben), bummeln gehen

schnerre losse

abschnellen, etwas Vorgespanntes loslassen

Schniss

Mund

Schnurres oder Schnorres

Schnurrbart, Oberlippenbart

schoggele

schütteln, wackeln, schaukeln: „Uff derer Strooß wird ma ganz schee’

durschgeschoggelt!“

Schorschde; Schorschdefeescher

Schornstein; Schornsteinfeger, Kaminkehrer

Schpeis

Mörtel

schpiense (Verb)

wenig essen, im Essen herum stochern

Schpiddskligger

spitzfindindiger, überschlauer Mensch; vgl. Kligger

Schpreeb

Starenvogel

schpuddse

spucken, s.a. ahngeschpuddsd

schroo

unansehnlich, unangenehm. „Der neije Lehrer is rischdisch schroo."

Schtambes

gestampfte Kartoffeln, Kartoffelbrei

Schtegge

Stecken, Stock

Schtigg

(Grund-)Stück, meist zum Obst- und Gemüseanbau zur Selbstversorgung genutzt

schtragg

steif, unbeweglich; auch im übertragenen Sinn: „De Gerd is ze schtragg, um

mool die Kaffeemaschien sauwer se mache.“

betrunken: „Bei der leddschde Kirb ware

mir allegar schtragg."

Schtragger

Kopfsprung: „De Klaus machd e Schtragger vom Finfer“;

aber auch: männliches Liebes- und Fortpflanzungsorgan in einem bestimmten

Zustand

Schtrolle

Stoffwechselendprodukt in Würstchenform, nicht nur vom Hund

schtruddelisch

nachlässig, flüchtig

Schtruddelischkeitsfähler

Flüchtigkeitsfehler

schtruwwelisch

struppig (Haare) „Vom ville Wind sinn mei Hoor gans schtruwwelisch genn."

Schüdds

(Feld-)Schütz, Feldhüter

schwaade

verprügeln, vermutlich von „Schwarte". „Wenn das noch eenmool saschd,

gebbschde geschwaad."

schwäddse

schwätzen, reden, „Bei uns dehemm wird nur Pladd geschwäddsd."

schwaduddle; Schwaduddler

dummes Zeug daher reden, schwätzen; Schwätzer

Schwenkbroode

Schwenkbraten, saarländisches Nationalgericht

Schwenkbidd

Schwenkbütte, Becken in Kneipen zum

Reinigen von Gläsern, vgl. Eintrag im Pfälzisches Wörterbuch

Schwengker

Schwenkgrill für die Zubereitung z.B. eines Schwenkbraten oder Person, die

den Schwenkgrill bedient

"Gott lengkd, de Saarlänner schwengkd." Weiteres hier.

sellemohls

damals, früher, seinerzeit

Sießschmier

„süße Schmiere", Marmelade „'s Maagidd essd am liebschde

Schlehe-Sießschmier."

Simp(e)le

Haare, die ins Gesicht fallen; „Pony“

so

umsonst, saarländische Währungseinheit. „Kenne mir das so kriehn odder misse

mir ebbes defier bezahle?"

Sohl

Sohle, unterirdische „Etage“ (Stollen) in einer „Grub“

Sohnsfraa

Schwiegertochter, altsaarländisch. „Em Renaade sei Sohnsfraa wohnd jeddds im

Reich."

suddele

s. versuddele

T

tappe (Verb)

gehen, laufen, treten; „Dem Gottleh geheert mohl kräffdisch in de Hinnere

getappt!“

täppere (Verb)

auf der Stelle treten; Verhaltensweise insbesondere von Kindern, um z.B.

etwas durchzusetzen; "Du kannschd so lang täppere wie du willschd, Du

krischd keh Eis!"

Tilltappes

Schussel, ungeschickter Mensch

tirengele

drängen, antreiben, nerven

Tohbadd

wie Tilltappes: Schussel,

ungeschickter Mensch

Trauwele

(Wein-)Trauben

triwweliere

s. driwweliere

Troddwa

trottoir,

französisch für Bürgersteig

Troddwa-Schwälbsche

Bordstein-Schwalbe, Prostituierte

Trulla (uff Trulla gehn)

Trulla bedeutet soviel wie Schlampe, s.z.B. hier;

in Verbindung "auf Trulla gehen" im übertragenen Sinn soviel wie ausgehen,

auf eine Party o.ä. gehen

tungke

„tunken", etwas oder jemanden eintauchen. "De Oba muss sei Brood tungke,

weil sei Gebiss kabudd iss."

runterhauen, Ohrfeige verabreichen. "Du krischd glei ähnie getungkt."

Tuud

Tüte; oft in Zusammenhang gebraucht: Vorwiddstuud

oder „Der gebb joh ahn wie e Tuud voll Migge!

U

uff

s.a. „of“; auf, bei

uffstiwwele

„aufstiften“, anstiften, aufwiegeln, aufhetzen

Unn?

Und (wie geht's)? Auf das erste Wort verkürzte Begrüßungsformel; Oft mit

"unn selbschd?" beantwortet.

unnere

(meistens in inoffizieller) Untermiete wohnen. „Er unnert beim Karin."

UrPils

feinherbes Pils-Bier der größten Saarländischen Brauerei

Urwes oder Orwes

Essensrest auf dem Teller, „Bei der Schwiermudder muschede immer alles

uffesse unn derfschd keh Urwese mache."

Uwraasch

Durcheinander, Aufsehen, unnötige Arbeit; vom franzöischen ouvrage (Werk, Arbeit)

V

Vaddersches unn Muddersches

Kinderspiel Vater und Mutter

verbawwerd

verbeult; vgl. bawwerre „’m Fons sei

Audo is ganz scheen verbawwerd.“

verboodse

sich insbesondere an der Faasenacht

verkleiden; von Boodse; "Duhschde Disch dies Johr gar

nedd verboodse?"

verdrillerd

(in sich) verdreht, insbesondere bei Fäden, Garnen, Seilen u.ä., so dass

diese kaum noch zu entwirren sind

vergliggere

„verklickern“, erklären

vergraddele

sich heftig bemühen, eine Arbeit zu erledigen, dabei aber durch hektisches

Vorgehen ineffektiv bleiben

verhämele

s. hämele

verkassemaduggele

hinters Licht führen, verprügeln. „Ich glaab, de Gängler wollt uns

verkassemaduggele."

verknuuse

jemanden leiden können; meist in der negierten Form: "isch kann 's

Elsbett ned verknuuse"; s.a. Rheinisches Wörterbuch

verkrumbele

zerknittern, zerknäulen; „Dei Bux iss awwer verkrumbelt!"

vernebbe

verneppen, täuschen, „Vernebb Dich do mol nidd!“

versuddele

verschütten, „De Kleen hadd widder alles versuddelt.“

verwiddsche

erwischen

Vieds

Vietz, Apfelwein

Viedsje

Beule, insbesondere am Kopf; "De Gisberd hadd sisch de Kobb gestoos und hadd

jedds e gans scheeenes Viedsje."

Vorwiddstuud

wörtlich: Vorwitztüte (s.a. Tuud),

vorwitziger, neugieriger Mensch

W

Wackes oder Wagges

Wackerstein

oder Wacke;

Nichtsnutz, Herumtreiber, Strolch; abwertend für Elsässer und Lothringer im

Allgemeinen, s. z.B. hier

Wälljerholz

Nudelholz

Wedderhex

wörtlich: Wetterhexe; kratzbürstige Frau

Wegg

Weck, Brötchen

widder

wider, gegen; „De Kall hat die Kurv nidd kridd und is dann widder de Baam

gefahr.“

Wiggelgrans

Wickelkranz (eine Art Hefekuchen)

Wippsche

Spaßeinlage, Ulkerei

Wirdschafd

Gastwirtschaft

wurgse

würgen „Mei Vadder hadd sich beim Esse verschluggd unn mussd dann arisch

wurgse."

wurres

wirr, verwirrt, durcheinander

wuschd

hässlich, wüst, widerwärtig; s.a. Rheinisches Wörterbuch

Der Spiesener Karnevalist Klaus Reichard hat den Begriff zu seinem

Künstlernamen De Wuschd gemacht

X

Xangsverein

Gesangverein, sonschd hammer doh niggs!

Y

Yesses, do hammer ah niggs!

Z

Zabbe

Schluss, Ende, von Zapfenstreich, „Als misch de Herberd dann ah noch e Doofleh genannd hadd, doh war awwer dann Zabbe".

auch "zabbeduschder"; Zores, Ärger,

Stunk, Schwierigkeiten

Zeeb

Zehe

Sprüche und Geschichten

über saarländische Essgewohnheiten:

- Erscht mohl gudd gess, (nix) geschafft hann mir dann schnell!

- Mir esse, was annere niddemols

ausschwäddse kinne!

- Der Mensch denkt, Gott lenkt, der Saarländer schwenkt!

- Woraus besteht ein typisch Saarländischer Adventskranz?

Aus einem Ringel Lyoner und vier

Flaschen Maggi (oder 4 Flaschen UrPils)

- Die Pladd buddse: alles aufessen

- Schon Otto (Waalkes) sagte:

"Es geht nichts über geschwenkten Dibbelabbes

und ein frisch gezapftes Glas Lyoner."

über (saarländische) Eigenheiten und andere Redewendungen:

- Besser mer hadd ebbes, was ma

nidd brauchd, als mer brauch ebbes, was mer nidd hadd!

- Köllerdahler Plattfies und Pariser (Schigg-)Schiehscher!

(Der Spruch funktioniert natürlich auch mit jedem anderen saarländischen

Ort.)

- Wenn Frangkreisch nidd wär, läg’s Saaland am Meer.

- Von hinne Lyzeum, von vohre Museum!

- Besser als in die Bux geschiss!

(häufiger Kommentar zu wenig positiven Ereignissen oder Zuständen, wenn

es noch schlimmer hätte kommen können)

- Der iss fresch wie de Dregg im Wäsch

- All zevill verreißt de Sagg.

- Der halld sisch joo draan wie de Narr am Käs.

- Das iss gehubbst wie geschprung.

- Doh kommt die Brieh deirer wie die Brogge!

- In 'rer ald Kapell kann mer aach noch e Mess läse.

Die (Vor-)Weihnachtsgeschichte von Günther Hussong, saarländischer

Mundart-Dichter, -Kabarettist, -Kolumnist, ...

In der Saarbrücker Zeitung zum 4. Advent 2021 stand in der Mundart-Kolumne

die fiktive, aber realitätsnahe Beschreibung, wie sich die

(Vor-)Weihnachtszeit in den letzten Jahren verändert hat.

Diese lesenswerte, da äußerst amüsante Geschichte in rheinfränkischer

Mundart kann man hier nachlesen: Link zu PDF-Datei.

Bei Bedarf kann ich auf Anforderung gerne eine "Übersetzung" ins

Hochdeutsche nachliefern.

Günther Hussong sei herzlich gedankt für die freundliche Genehmigung der

Veröffentlichung der Geschichte auf diesen Internet-Seiten!

Das Saarbrigger-Lied

(„Stadt-Hymne“)

Mir sinn Saarbrigger

unn spiele

Kligger,

mir stemme Bludwurschd midd ähner Hand!

Dass mir Saarbrigger sinn,

das siehd doch jedes Kind,

mir reiße Bähm aus, wo gar kenn sinn.

Die A-capella-Live-Version aus dem Jahr 1984, vorgetragen vom Saarbrücker

Spontan-Chor „Oskar unn die

Pänsja"

kann man sich

hier

anhören und ansehen.

Faasenachtssprüche

und -lieder

Früher wurde an Fastnacht "gesungen". Die Kinder gingen - meist in

Gruppen - von Haus zu Haus, klingelten und sagten ihre Sprüche auf oder

sangen so gut sie konnten. Ähnlich wie heutzutage an Halloween gab es

zur Belohnung Süßigkeiten oder sogar etwas Münzgeld.

Bin e armer Keenich

gebb mer ned ze wenich!

Lass mich ned so lange stehn,

denn ich muss noch weitergehn!

*******************************

’S iss Faasenacht, 's iss Faasenacht!

Die Kiechelscher werre gebagg!

Unn wenn mei Mudder kee Kieschelscher baggt,

dann peife mir uff die Faasenacht!

und eventuell ergänzt durch:

Eraus demidd, eraus demidd,

mir schdegge se in de Sagg!

(Dank an Klaus Latz für den Hinweis auf die 2. Strophe, weitere

Referenz und Varianten: Die Faasenaachd-Seite auf saar-nostalgie.de)

andere

Wörterbücher und Infos im Internet

Literatur und Quellen

[1] Lehnert, Charly u. Bungert, Gerhard: So schwätze mir.

Lehnert Verlag, Saarbrücken. ISBN 978-3-926320-09-4

[2] Braun, Edith u. Mangold, Max: Saarbrücker Wörterbuch. 2. Auflage,

SDV Saarbrücker Druckerei und Verlag GmbH, Saarbrücken 1984. ISBN

3-921646-70-7

[3] Frank, Josef: Saarbrücker Mundart und die Bedeutung des

Ortsnamen Saarbrücken. Gedruckt 1969 Hilger Sulzbach

[4] Kuntze, Erich: Studien zur Mundart der Stadt Saarbrücken

(Lautlehre). Heft XXXI der Deutschen Dialektgeographie, herausgegeben von

Wrede, Ferdinand, 1932. N.G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung (G. Braun),

Marburg.

[5] Ramge, Hans: Dialektwandel im mittleren Saartal.

Veröffentlichung des Instituts für Landeskunde im Saarland, Band 30, 1982,

ISBN: 3-923877-30-7

[6] Bungert, Gerhard: Saarländisch - So schwätze unn so schreiwe mir.

Geistkirch-Verlag, Saarbrücken, ISBN 978-3-946036-51-7

[7] Heinz, Uta: Ein Schiffchen wird ausgebootet. In: Saarbrücker

Zeitung vom 21. Juli 1981, S. 10

[8] Das „Gutzje“ zieht an die Saarschleife. In: Saarbrücker Zeitung

vom 16. März 1964

[9] Schön, Friedrich: Mundart des Saarbrücker Landes nebst einer

Grammatik der Mundart. In: Mitteilungen des Historischen Vereins der

Saargegend, Heft 15, Selbstverlag des Vereins, Saarbrücken 1922

[10] Drenda, Georg: Kleiner linksrheinischer Dialektatlas : Sprache in

Rheinland-Pfalz und im Saarland, Steiner-Verlag Stuttgart, 2008, ISBN

978-3-515-09115-2

[11] Ammann, Hektor (Begr.), Quasten, Heinz (Hrsg.): Geschichtlicher Atlas

für das Land an der Saar. Institut für Landeskunde im Saarland, 1991,

ISBN 978-3-923877-80-5